2025年6月6日

なぜ“電気の自給”が大事なのか?

行き過ぎた資本主義の末に、電気も一次産業もどんどん衰退してきた日本。

かつては電気産業も農業も、世界と肩を並べるだけの技術と意志があったはずなのに──

今は政策も方向性も、どこかズレてしまっていると感じる。

そんな中、友人から『わがや電力』という一冊の本をもらって読んだのが、すべての始まりでした。

「発電所から家に届くまで、原発3機分のロスがある」

つまり、100のエネルギーで発電しても、

家庭で使えるのはわずか30。

• 発電ロス:約60%(火力の熱のムダ)

• 送電ロス:約5〜10%

• 配電ロスや待機電力:さらに数%

こんなにも非効率で、もったいない。

だったら、自分で電気を作れないか?

⸻

暮らしの中で電気の流れを“見てみたい”

車で走っていると、空き地にずらりと並ぶソーラーパネルが目に入るようになった。

「これ、どうやって運用してるんだろう?」――そんな小さな疑問から、自宅の電気使用量を“見える化”する取り組みが始まりました。

まずは電力会社の請求書を見返してみる。

そこには、月に約500kWhの使用量という数字が――。

でも、当時の自分にはその「500kWh」がどれほどの量なのか、まったく実感がなかった。

ただ漠然と「けっこう使ってるな」と思うだけで、何が、どれだけ使っているのかまでは見えていなかったんです。

完全に“消費者脳”だった。

そこで、SwitchBotプラグを使って、実際の家電ごとの消費電力を一つずつ測っていくことに。

冷蔵庫、炊飯器、洗濯機、照明…測ってみるとそれぞれ意外な発見がある。

使っていくうちに、家電は大きく3つのタイプに分かれると感じました。

1. 断続的に稼働する家電(冷蔵庫、炊飯器の保温、照明など)

2. 一時的に高電力を使う家電(炊飯器の炊飯モード、洗濯機、掃除機など)

3. 充電してから使う家電(スマホ、ポータブルライト、工具など)

中でも特に気になるのがエコキュート。

これは分電盤に直接つながっていて、SwitchBotでは測れない。

他の家電の消費をすべて洗い出し、そこから差し引いて、エコキュートの使用量を推定できないか…と今も思案中です。

⸻

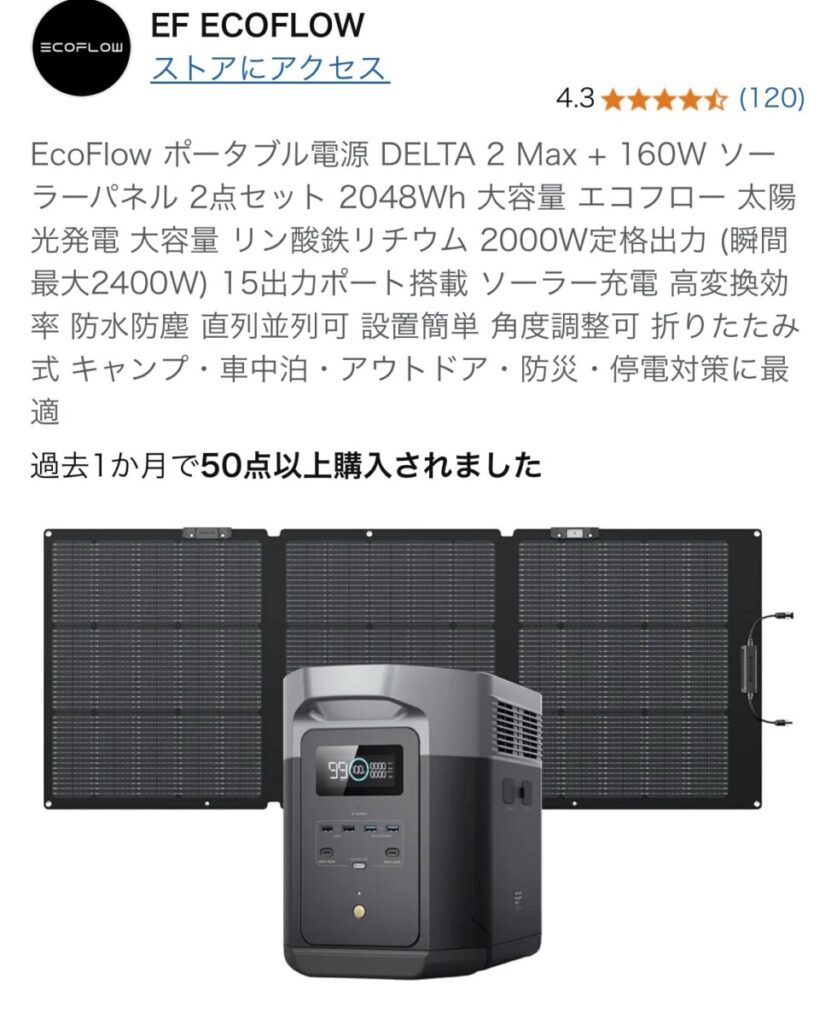

ステップ1:EcoFlow DELTA 2 Max 導入

ソーラー発電に興味を持ち始めて調べてみると、いくつかの選択肢があることに気づきました。

• ポータブル蓄電池タイプ(持ち運び可、使いやすい)

• プラグインソーラー(グリッドタイ)タイプ(資格不要、家庭用コンセントに差し込むだけ)

• チャージコントローラー+インバーター+蓄電池のDIYタイプ

• ハイブリッドインバーター+蓄電池のタイプ(一台で完結)

中でも最初に惹かれたのは、プラグインソーラー。

資格もいらず、コンセントに挿すだけで太陽光が家中に流れる――そんな手軽さに心を動かされました。

でも、ひさよさんに相談して却下。

最大のデメリットは、「停電時には使えない」こと。

非常時にも使える安心感がほしかった自分には、致命的でした。

そこで選んだのが、EcoFlow DELTA 2 Max+160Wソーラーパネル(約13万円)。

非常用電源にもなり、オフグリッドの暮らしも体験できるということで、導入を決意。

当初の目標は、**まずは冷蔵庫だけでもオフグリッドで運用できたら…**というシンプルなものでした。

でも、現実はそんなに甘くなかった。

• 冷蔵庫:1日あたり約1.45kWh消費

• 炊飯器(保温):約0.7kWh

• 炊飯中や洗濯機、照明、ミキサーなども意外と電力を食う

結果、DELTA 2 Maxのバッテリーは夜には30%以下に。

朝になっても160Wのパネルでは全然足りず、ルーターや照明など100W以下の家電にしか使えない状況でした。

さらに、自動でAC充電に切り替わる設定になっていたため、

深夜電力の安い時間に商用電力から充電されてしまうという本末転倒なオチに。

つまり、**10万円以上かけても「電気をほとんど買ってるだけ」**という状態に陥ってしまったのです。

本体の設定やSwitchBotとの連携で、もっと細かく管理していれば改善できたかもしれません。

でも、夜中にアラームが鳴ったり、電力残量が気になって生活リズムが乱れたり――

正直、疲れてしまいました。

初心者にとっての壁:使い方が“煩雑”すぎる

• 家中が延長コードだらけになる

• 分電盤を改造しないと、家の配線が使えない

• 200V機器(エアコン・エコキュート)は30万円オーバーとハードルが高い

• 商用⇄蓄電の切り替えが手動またはアプリ頼りで煩雑

というわけで、次に必要なのは?

そこで次に考えたのが、ソーラーパネルの増設と、もっと安定して運用できるハイブリッドシステムの導入の予定。

⸻

☀️ ステップ2:パネル増設と、DELTA 2 Max の限界

ChatGPTやGrokといったAIたちと相談しながら、**DELTA 2 MaxのPV入力仕様(最大500W・11〜60V/15A × 2チャンネル)**を細かくチェック。

並行して、YouTubeではDELTAシリーズの実使用レビュー動画を片っ端から視聴。

「実際に上手に使っている人たちは、どんなパネルをどこで選んでいるんだろう?」

そんな疑問を持ち続けていたときに出会ったのが、『 #SOLAR-OFF 』という会社でした。

ここは、産業用の大型パネルを中心に取り扱う専門店で、新品・中古・アウトレット品が豊富。しかも価格が破格で、1枚単位で購入&配送が可能。

DIYでの導入を考える個人にとって、まさに理想のパートナーでした。

いくつかの候補をAIに貼り付けては相談を繰り返し、最終的に選んだのが、415Wの単結晶パネルを2枚(合計830W)。

1枚あたり約20kgという重量はあるけれど、その分しっかり発電してくれそうな信頼感。

配送も丁寧で、事前に何も伝えていないのに、4tトラックが自宅前に入れないと察して、近場の広場に停車。こちらも軽トラで出向き、無事に受け取り完了。

設置は夫婦で相談し、平屋の屋根に自分たちで取り付けることに決定。

ホームセンターで金具や架台部品を調達し、屋根の寸法に合わせて取り付け作業を進めていきました。

☀️ 実践スタート:発電力はどうなった?

パネルを設置し、いよいよ発電スタート。

晴れた日には、なんと最大で817Wの発電を確認! DELTA 2 MaxのPV入力上限ギリギリまで到達しました。

ところが――。

ここで次の“限界”に突き当たります。

DELTA 2 Maxの蓄電容量は約2kWh。

昼間にしっかり発電できても、容量が小さいために昼のピークで満充電になってしまい、それ以上は電気が貯められない。

余剰分はただ“流れて消える”だけ。

その一方で、夜は電力が足りず、また商用電力を使う羽目になる。

「この状況を打開するには?」

・10万円を出して、DELTA 2 Max用の増設バッテリーを買うか?

・あるいは、**4万円ほどの投資で、プラグインソーラー(PV1500W)**を導入し、昼間の電力をそのまま家庭内に流して使い、DELTA 2 Maxは夜専用にするか?

そんな構想を練っていたある日――**「ハイブリッドインバーター」**という存在に出会いました。

⸻

ハイブリッドインバーターとの出会い

これは、ソーラー電力を蓄電池に充電しながら、同時に家庭の家電も動かせるというもの。

しかも、電気工事店に依頼すれば分電盤に直接接続でき、家全体に電気を流せる仕組みも構築可能。

ざっと調べただけでも:

• ソーラー入力:1400W対応(今のパネル830Wでも十分余力あり)

• 出力:3kW以上で家電にも十分

• オフグリッドにもグリッドタイにも対応

• 価格:DELTA 2 Maxのバッテリー追加と同等か、少し上乗せで実現可能

これはもう、「次に行くべきはこっちだ」と直感しました。

ただ、ここにも罠がありました。

多くのハイブリッドインバーターは海外製で、日本の電圧(100V・200V)に合わないものが多数。

私も最初に220V仕様のものを買ってしまい、購入直後に「これは日本では使えない!」と気づいて即キャンセル。

後で分かった220vはエコキュートに使用できるかも!

⸻

次に見えてきた方向性

我が家の場合、エコキュート(200V)はとりあえず商用電力に頼ることに。

目標は、それ以外の家電をすべてオフグリッドで動かすこと。

現在の電力使用量は:

• 一日トータル:約15kWh(エコキュート含む)

• エコキュートを除けば:約10kWh前後

この10kWhに対応するには、DELTA 2 Maxだけでは明らかに足りない。

でも、冷蔵庫1台だけなら充分対応できることも見えてきた。

• 100V対応のハイブリッドインバーター(3kW or 5kW)

蓄電池システムの選定とDIYの可能性

● 蓄電池の世界をのぞいてみると…

太陽光発電やオフグリッド生活に欠かせない「蓄電池」。調べていくうちに、12V・24V・48Vといった電圧の違いがあることがわかってきた。

ネット通販でよく見かけるのは、12V100Ah=約1.2kWhのバッテリーで、価格は2〜3万円程度。端子に配線をつなぐだけで使える手軽さもあり、資格不要でDIYに適している。とにかく「簡単・便利」だ。

ただ、その一方で気になるのは「システムとしての全体像」だ。YouTubeでは、車載バッテリーを活用して自作するDIY蓄電池の事例も紹介されており、これが実現すればコストはぐっと抑えられるかもしれない。しかし、まだ自分の中ではモヤモヤしていた。

● 12V・24V・48Vの違いとは?

12V、24V、48V――これは単なる数字の違いではなく、「使い方」や「規模」に直結してくる重要なポイントだ。

• 12V:小型システム向け。車や簡易ソーラーで一般的。

• 24V:中規模向け。冷蔵庫や電灯なども安定して動かせる。

• 48V:大容量・高効率。住宅レベルの電力需要にも対応。

ここで気づいたのは、ハイブリッドインバータの出力によって、対応する蓄電池電圧も変わってくるということ。

• 5〜10kWの大型インバータ → 通常は48V対応、200V出力、ソーラー入力5000W以上、価格は約7万円〜。

• 3kW前後の中型インバータ → 24V対応、100V出力、ソーラー入力1500W前後、価格は5万円以下。

このあたりで「どれを選べばいいか」に悩み始めた。

● 蓄電池の価格と容量の関係

蓄電池も「電圧×容量」で価格が変わる。

• 12V100Ah:約1.2kWh → 約2〜3万円

• 24V100Ah:約2.4kWh → 6万円以上もすることも

さらに、長寿命化・安全管理のためには**BMS(バッテリーマネジメントシステム)**が必要になるなど、構造も複雑化する。DIYには知識と設計が求められる段階に入ってきた。

● 見つけた突破口:中古EV車のバッテリー

そんな中、ヤフオクで中古のEV車から取り出した蓄電池が格安で出品されているのを発見。調べてみると、これらの蓄電池はリチウムイオンで高性能。容量もあり、しっかり管理すれば再利用可能ということが分かってきた。

特に日本のEVは世界レベルの品質を誇るため、中古とはいえ信用できると判断。

実際に、24V 2.6kWhの蓄電池を送料込み約3万円で購入。これがうまく使えれば、通信販売の相場の半額以下。しかも次からの自作の見本にもなる。

● 次の課題:DELTA 2 Maxとの接続 or 独立型インバータの導入

当初はこの蓄電池をEcoFlow DELTA 2 Maxに接続できないかと考えたが、変換や管理に課題があり、電力ロスが大きいことが分かった。

そこで、新たな選択肢として3kWのハイブリッドインバータの導入を検討開始。現状の太陽光パネル(2枚で約800W)や家電の消費電力を考えると、このクラスが現実的だ。

• 蓄電池:中古EVバッテリー(24V 2.6kWh)

• インバータ:3kW・24V対応(5万円以下)

• ソーラー入力:1500W程度対応

• 配線、部品、分電盤接続などを含めて10万円前後で一式揃えられそう

● 今後の方向性

• DELTA 2 Maxはサブ電源として運用

• 本格的なオフグリッド化は24V系ハイブリッドインバータで構築

• 余裕が出たら、次は48Vシステムへの拡張も視野に入れる

⸻

次のステップ

• 3kWクラスのおすすめハイブリッドインバータ製品を比較検討

• 必要な周辺機器のリストアップ(配線、MC4コネクタ、ヒューズ、BMSなど)

• インバータとEV蓄電池の接続テスト

• 安全対策(アース、遮断器、過電流保護)も視野に入れる

⸻

⚡ ステップ3:本格的なハイブリッド運用へ

● 選んだのは:

• ✅ リョクエン製 3kWハイブリッドインバーター

• ✅ ヤフオクで見つけたEV用中古バッテリー(24V 50Ah ×2)

→ DIYで組んだ方から安価に譲ってもらったもの

⸻

● 設置と配線

ハイブリッドインバータとバッテリーの設置・接続を開始。

取扱説明書にもブレーカーの設置例が記載されていて、YouTubeの実例でも同様にブレーカーを使っていた。

正直、今までブレーカーなんて分電盤の主電と子ブレーカーくらいしか知らなかった。

でも調べていくと、最低でも3つのブレーカーが必要らしいと分かった。

1. ソーラーパネルとインバータ間:DC用のブレーカー(40A対応)

2. バッテリーとインバータ間:2Pタイプが推奨だけど高価なので、今回は+側200Aの1qタイプを使用

3. インバータと商用電力の間:AC用のブレーカー(63A)

⸻

● 一部接続から稼働へ

最初は1つのバッテリーだけ接続。

その段階でハイブリッドインバータの電源が入り、設定も可能になった。

ヤフオクで譲ってもらった方が同じ機種のインバータを使っていたことが決め手。

この設定は初見で何の情報が無い状態だと難解だけれど、設定マニュアルも付属してくれたので、それを参考にして設定をし、細かい部分はオフグリッドが始まってから変更すればいい。

⸻

● バスバー到着、並列接続へ

2つ目のバッテリーを接続するために、**バスバー(銅の導通部品)**を購入。

時間があれば手持ちの5mm銅棒でも作れたが、「早く稼働させたい」気持ちを優先。

無事に2つのバッテリーを並列接続してインバータに接続完了。

アプリでハイブリッドインバータの状況を把握が出来るのはかなり助かる。

⸻

● そして、本格的なオフグリッド生活が始まった

最後に、分電盤への接続を知り合いに依頼。

ここからようやく本格的なオフグリッド生活がスタート。

⸻

「電気の自給」がなぜ大事なのか──

その答えが少しずつ、手応えあるかたちで現実になってきた。